pag. 2

una serie di figure allego-

riche, Copia, Liberalità, Sa-

pienza, Prudenza, Fatica,

Onore e altre, sotto le quali

sono rappresentate storie

di pittori antichi. Vasari

fornisce una minuziosa de-

scrizione di alcuni fra gli

elementi più significativi

presenti nella decorazione

delle varie sale, con una an-

notazione sull’uso della

tempera, quasi abbando-

nato nella comune pratica

pittorica dell’epoca, e da

lui ripreso nella stesura di

alcune figure.

La cosiddetta

Camera della

Fama e delle Arti

fu com-

pletata più tardi: sulla volta

vi figurano «tutte le arti

che sono sotto il disegno,

o che da lui dependono» e

cioè Pittura, Scultura, Poe-

sia e Architettura; comple-

tavano la decorazione «otto

ovati per fare in essi otto

ritratti di naturale de’ primi

delle nostre arti»; sette de-

gli ovali furono riempiti,

presumibilmente in tempi

successivi, con le raffigu-

razioni dei massimi artisti

originari del territorio di

Arezzo: Spinello Aretino,

Bartolommeo della Gatta,

Michelangelo Buonarroti,

Andrea del Sarto, Lazzaro

Vasari, Luca Signorelli e,

immancabilmente, Gior-

gio Vasari stesso.

Gli affreschi per la casa

di Arezzo, che ospita oggi

il Museo e l’archivio Va-

sari, furono completati nel

corso del 1548 e rappre-

sentano un ciclo di dimen-

sioni notevoli, compren-

dendo una sala, due camere

e un corridoio. L’artista

aveva seguito personal-

mente anche la realizza-

zione architettonica della

propria dimora, la cui co-

struzione si era iniziata nel

1540, fino al completa-

mento della decorazione

pittorica, che costituisce

una sorta di “banco di

prova” per ben più impor-

tanti successive realizza-

zioni: infatti, la struttura

decorativa della

Sala del

Camino

verrà poi ripresa

dal Vasari nelle sale di Pa-

lazzo Vecchio a Firenze.

Un’impresa di dimensioni

molto più ridotte, ma par-

ticolarmente interessante

perché si tratta di un’opera

poco conosciuta e non ac-

cessibile al pubblico, è rap-

presentata dalla più tarda

decorazione di una sala nella

casa-studio fiorentina di

Vasari. Si tratta di un edi-

ficio che fu donato all’ar-

tista dal Granduca Cosimo

nel 1561, mentre Vasari

era impegnato già da cin-

que anni nel grande can-

tiere di Palazzo Vecchio,

dove gli era stata affidata

sia la realizzazione di un

nuovo salone per le ceri-

monie ufficiali, l’attuale

Salone dei Cinquecento

, sia

la ristrutturazione e deco-

razione in affresco di tre

quartieri, il

Quartiere degli

Eelementi

, il

Quartiere di

Leone X

, e il

Quartiere di Ee-

leonora

, per un totale di

quindici sale, oltre ad am-

bienti più piccoli e a una

cappella.

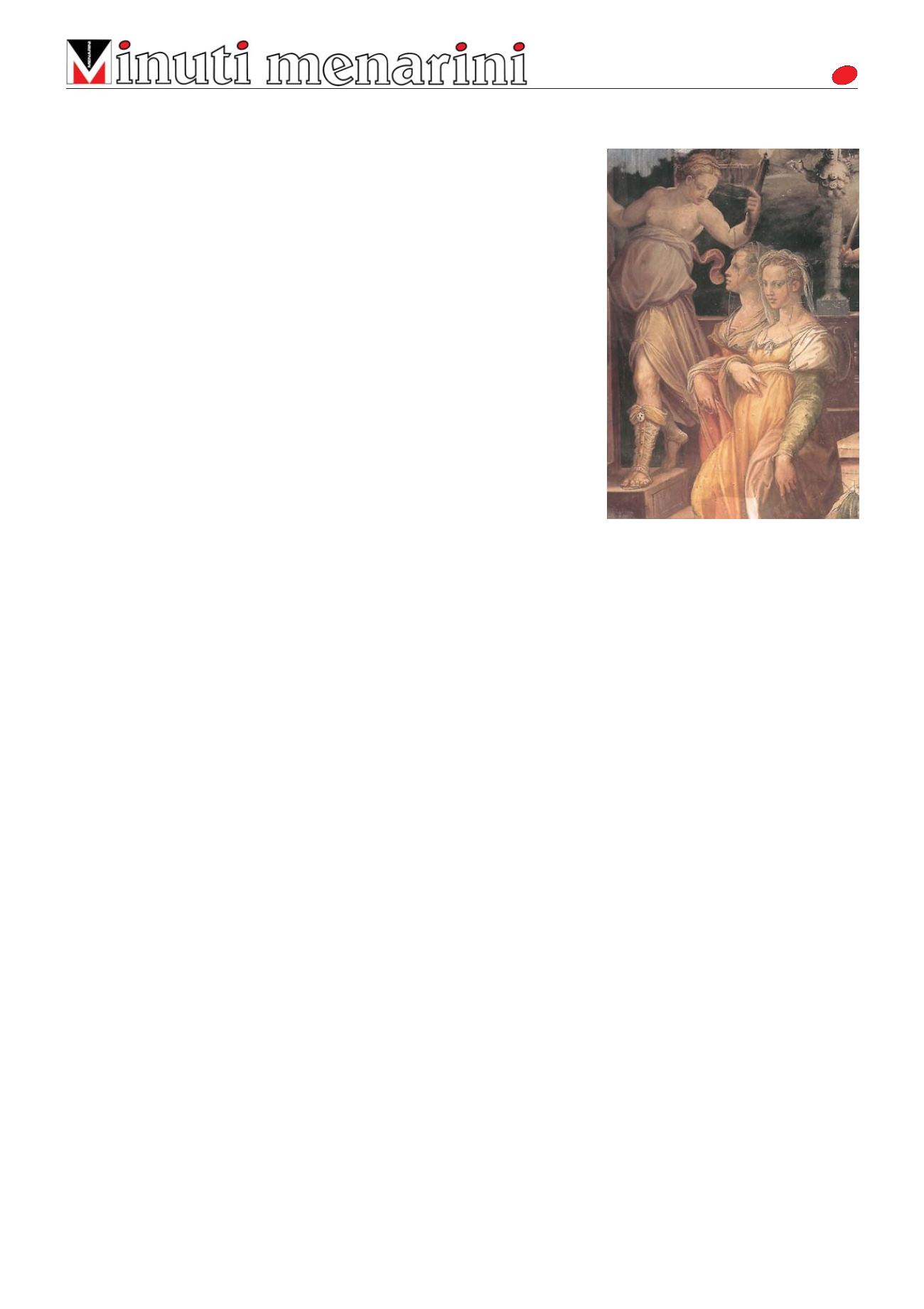

All’interno della sua abi-

tazione fiorentina l’artista

si limitò a dipingere una

sola stanza, la cosiddetta

Sala delle Arti e degli Arti-

sti

, nel corso del 1573,

quando ormai i lavori di

sistemazione e decorazione

di Palazzo Vecchio vol-

gevano al termine: le sto-

rie che vi sono illustrate -

incorniciate da fregi nei

quali sono rappresentate

le allegorie delle Arti, tre-

dici ritratti di artisti e uno

stemma mediceo con co-

rona granducale - rappre-

sentano episodi leggendari

nella vita di pittori dell’an-

tichità:

Apelle e il ciabattino

,

La scoperta della pittura e del

disegno

,

Lo studio del pittore,

e infine

Zeusi che dipinge le

cinque fanciulle di Agrigento

.

Secondo N. Lepri e A. Po-

lesati, autori della pubbli-

cazione di un ricco

corpus

di documenti relativi alla

vita di Vasari, nella casa

fiorentina nacque anche

nel 1567 il terzo ed ultimo

figlio dell’artista, frutto

della relazione con Isabella

Mora, nominata nei docu-

menti come “serva di casa”.

A questa nascita alludereb-

bero proprio alcuni par-

ticolari degli affreschi fio-

rentini, in cui Vasari sem-

bra aver voluto celebrare

questa tardiva paternità,

giunta nel suo sessantadue-

simo anno di età, e a venti

anni di distanza dalle na-

scita dei primi due figli.

Purtroppo, gli affreschi

versano in uno stato di pro-

gressivo degrado, al quale

sarebbe indispensabile porre

rimedio in tempi brevi per

non disperdere un docu-

mento interessante e inu-

suale nella parabola arti-

stica di Vasari: qui il carat-

tere delle scene raffigurate

appare infatti molto di-

verso da quello della deco-

razione della dimora are-

tina, in cui il tono domi-

nante era quello aulico e

celebrativo. Negli affre-

schi fiorentini le figure che

animano le scene rappre-

sentate vengono colte in

gesti di domestica quoti-

dianità, come nel riquadro

in cui le modelle si spo-

gliano nello studio di Zeusi,

mentre sullo sfondo gli al-

lievi si esercitano in uno

studiolo; allo stesso modo,

i paesaggi mostrano scorci

con edifici rustici e scene

di vita contadina, in una

dimensione assai lontana

dalle fastose ridondanze

delle opere ufficiali.

donata brugioni

Le modelle si recano nello studio di Zeusi - Firenze,

Casa Vasari, Sala delle Arti e degli Artisti